労働安全・保安防災

1. マネジメントシステム

(1)安全の基本理念、基本的な考え方

「健康的に」「安全で」「安心して」働ける企業の実現

当社は、安全を事業継続の基盤とみなし、会社が成長していくために必要な経営の重要課題と位置付けて取り組んでいます。

安全の基本理念、基本方針、およびそれを実現させるための行動を示した行動指針のもと、すべての従業員が安全に働き、幸せだと感じる会社を追求するとともに、責任ある地域社会の一員として、環境・安全に配慮した事業活動を実践していきます。

また日本国内・海外グループ企業に対しても、これらの理念や方針に基づき、安全活動を支援しており、グループ一体となって安全確保に取り組んでいます。

安全の基本理念

「安全」は、我々にとって、何よりも優先すべき大切な価値であり、全ての活動の基盤です。

日々の仕事を終え、無事に帰るという、当たり前の幸せのために、安全・安心な職場作りと心身の健康作りに努めます。

安全の基本方針

- 高い安全行動

安全の基本理念が浸透、行動指針が自分事として定着し、主体的安全活動により、保安力が向上している。 - 人財・組織力の強化

組織運営に必要な教育訓練プログラムの確立、実行により、高い個人スキルと組織能力、健全な組織風土を維持している。 - 最適なリスク管理と保安対策

リスク重要度に応じた保安対策が、新技術を活用して効率的、効果的に実行されている。

安全の行動指針

- どのような状況下でも、常に安全を意識して行動する。

- 決められたルールを遵守し、安全行動を率先する。

- 顕在または潜在するリスクの把握と低減に努め、安全を確保する。

- 働きやすい職場環境作り、心身の健康増進に努める。

- コミュニケーションと創意工夫で全員参画の活動を目指す。

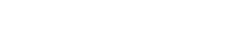

(2)安全マネジメントシステム

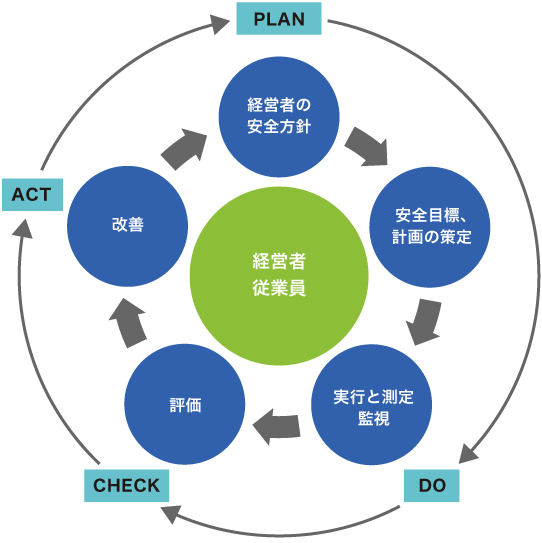

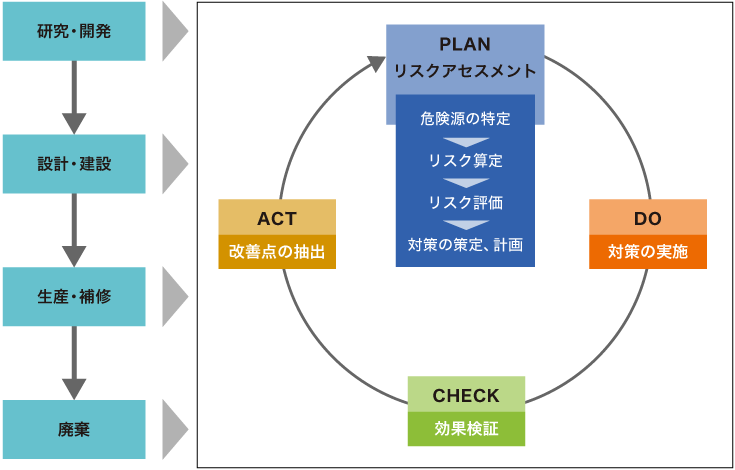

当社グループは、事業所・企業ごとの状況に合わせて構成した安全マネジメントシステムに基づき、PDCAサイクルを確実に運用することで、効果的かつ効率的に、労働安全・保安防災におけるリスクの最小化に努めています。

本マネジメントシステムの有効性を検証するため、各事業所主体で内部監査やパトロール、マネジメントレビューを行うほか、JSR本社環境安全部門による本社環境安全監査を毎年行い、継続的な改善につなげています。

万が一事故・災害が発生した場合、適切かつ有効な対処を行い、被害拡大の防止を図るためのマニュアルを定めています。これに基づき、定期的に訓練を行うことで、緊急事態発生時に的確に対処できる体制を整えています。

また発生した事故については、根本原因の究明と、対策の実施、有効性の検証を行い、再発防止に努めるとともに、これらの情報をグループ内で情報共有することで、事故の未然防止に役立てています。

なお確実な安全管理の遂行、効果的な安全活動の実践のためには、高い安全意識を有する人財が必要不可欠であると考え、人財育成にも取り組んでいます。

(3)推進体制

当社グループは「RC推進体制」のもと、JSR社長を安全に関する最高責任者と設定し、環境安全品質担当役員を委員長とするJSR本社環境安全品質委員会が、安全に関する方針・計画を策定、推進しています。本委員会では、方針・計画の進捗報告、および安全の重要取り組み課題に関する活動などについて審議を行い、委員会でのレビュー、本社環境安全監査やマネジメントレビューの結果を踏まえ、内部・外部の課題を考慮し、次年度の活動方針、計画を決定しています。

2. 目標・実績

当社グループは、「安全は事業継続の基盤であり、会社が成長していくために必要な経営の重要課題である」という認識のもと、前年度の社内安全監査やマネジメントレビューの結果に鑑み、年度ごとに目標および活動計画を定めることで、選択と集中により、効率的な労働安全・防災活動を推進しています。

目標達成に向けた進捗を具体的に可視化するため、安全活動の結果としての労働災害と設備災害の発生件数を当社グループの「安全・健康」のマテリアリティの評価指標(KPI)の一つに設定し、評価の基準をグローバルに統一して、モニタリングを開始しています。

| KPI | 集計範囲※3 | 2022年 | 2023年 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 目標 | 実績 | 判定 | 目標 | ||

| 労働災害の発生件数※1 | JSRグループ | 0件 | 4件 | 未達 | 2件以下 |

| 設備災害の発生件数※2 | JSRグループ | 0件 | 0件 | 達成 | 0件 |

※1 休業4日以上につながった労働災害

※2 爆発・火災・漏洩、および行政が事故と認めたものの内、下記いずれかが発生したもの

・従業員や地域住民の方達への健康被害を発生させる事故・災害

・被害想定額が1億円を超える事故・災害

・一部のプラントが1か月以上停止、もしくは工場全体が1週間以上停止する事故・災害

※3 JSRの持株率が50%を超える国内外の企業

労働安全

2022年 労働安全目標 労働災害 ゼロ(休業災害4日以上)

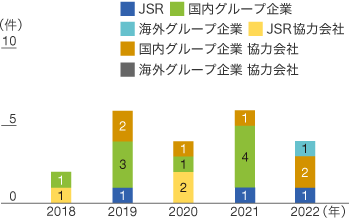

当社グループでは、日本において行政へ迅速な報告を求められている休業4日以上の労働災害を、重要視すべき労働災害と設定しています。また報告・評価基準はグローバルに統一し、KPIとしてモニタリングしています。

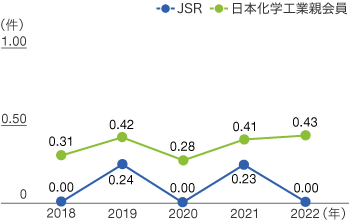

また当社では、石油化学工業協会、日本化学工業協会(順不同)の会員として、労働災害発生件数を各協会へ報告しています。

2022年のJSRグループにおける労働災害は、目標0件に対し、実績はJSRで1件、グループ企業で3件の計4件となりました。近年発生がなかった「重量物取り扱い(無理な体勢や反復作業)」による腰痛の災害が増加したこと、また一方で、取り扱い物の重量は10kg以下であり、これまでの重量起因ではなく、無理な体勢や反復作業によるもので発生していることが特徴です。また、事務所でも「挟まれ、巻き込まれ」「滑る、躓く」による休業4日以上の災害が発生しました。

災害の発生原因の解析から、「教育」や「リスク特定」に課題があることが判明しています。これら労働災害の再発防止に向けた施策として、以下の項目を推進していきます。

- リスクアセスメントの充実(無理な体勢、反復作業腰痛を視点に加えた作業リスクの管理)

- 適切な教育の実施(事務系作業のリスク認識と教育の充実)

※2021年までは、JSR株式会社の製造設備を持つ四日市、鹿島、千葉工場が対象。2022年からは、JSR株式会社の製造設備を持つ四日市工場が対象

保安防災

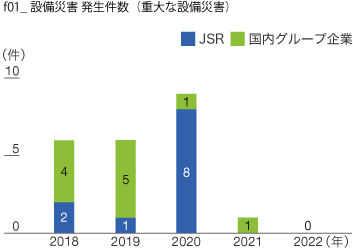

2022年 保安防災目標 設備災害 ゼロ(重大な設備災害)

当社グループでは、爆発、火災、漏洩やその他行政が事故と認めたもののうち、危機管理マニュアルに定める緊急度の高い事象に該当する事故を重大な設備災害として設定しています。その判断・評価基準はグローバルに統一し、KPIとしてモニタリングしています。

2022年のJSRグループにおける設備災害(重大な設備災害)の発生件数としては0件でした。

今回目標を達成できた理由として、これまで当社で取り組んできた、設備の腐食管理、およびリスクに基づく設備・危機管理が功を奏したことも理由の一つと考えています。本対策はすでに設備管理システムの中に組み込んでおり、今後も継続して実践していきます。

※2021年までは、石災法「異常現象」の定義に基づきカウント。2022年より、爆発・火災・漏洩また行政が事故と認めたもののうち、危機管理マニュアルに定める緊急度の高い事象に該当する事故をカウント

3. 安全への取り組み

当社グループは、安全はすべてのステークホルダーの暮らしにつながるものであり、企業にとっても経営の基盤となる課題と捉えて、安全活動に取り組んできました。しかし、2014年7月23日、JSR四日市工場で作業中の社員の死亡事故が発生しました。

これらの重大労働災害事故から学んだ教訓を風化させず、事故ゼロを目指すことを誓うとともに、尊い人命を守るために経営者、管理者、従業員が一つになり、二度とこのような悲惨な事故を起こしてはならないという強い決意を持ち、安全活動の推進に努めていきます。

経営トップの安全に関するコミットメント

JSR社長は、下記のような様々な機会に、「安全の重要性、価値」についての考えをJSR全社員に発信しています。

- 年頭と期首の社長挨拶で安全・安定操業に努めることを訓示

- 入社式において、社長が本社で社員に直接訓話、およびメッセージ配信

- 全国安全週間に関連して社長メッセージを配信

- 安全の日に関連して社長メッセージを配信

- 本社環境安全監査でトップとして参加し、事業所の活動状況を直接ヒヤリング

安全の日

2014年7月23日、JSR四日市工場で作業中の社員の死亡事故が発生しました。

当社では、これらの重大労働災害事故から学んだ教訓を風化させず、今後も「悲惨な事故を二度と起こしてはならない」という強い決意を持って「安全の日」を設定しました。これにちなむ催しを、毎年、開催しています。

2022年度は、エラストマー事業譲渡により、新体制となりましたが、事故発生日である7月23日にJSR社長メッセージを発信し、「安全の日」の大切さを共有するとともに「悲惨な事故を絶対に起こさない」ことを社長および従業員の全員で決意しました。

安全衛生活動フォーラム

JSRグループでは、国内・海外を含むグループ全従業員の安全意識と安全活動のレベル向上を目的として、「安全衛生活動フォーラム」を毎年開催しています。フォーラムでは、労働安全・保安防災に対する優れた活動について関係者による講演を実施するとともに、その価値をたたえます。2022年度は、エラストマー事業譲渡に関する対応を優先させる必要があったため、開催を見送っていますが、次年度以降は開催を再開し、安全意識の向上につなげていきます。

社内外とのコミュニケーション

協力会社の労働災害件数低減活動

当社では、各事業所において、各種作業や施設の工事を行う協力会社とコミュニケーションを図る「総合災害防止協議会(以下、災防協)」を設置しています。協力会社による業務の中で気付きや改善点などが見つかった際には、災防協で共有いただくほか、必要に応じてコミュニケーションを図る場を設け、双方で意見を出し合い、安全の確保、業務改善を推進しています。

万が一、協力会社が担う業務において事故・災害が発生した場合、協力会社と当社が一体となって根本原因の究明、対策の実施、有効性の検証を行い、再発防止に努めています。こういった情報は当社グループ内で共有するのみにとどまらず、必要に応じて協力会社にも情報共有し、事故の未然防止に役立てています。

企業を超えて相互に協力しながら労働安全活動を推進することで、当社で働くすべての従業員の安全の確保に努めています。

災防協の安全活動 事例紹介

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 会員会社への安全教育 | 会員会社の安全指導員を対象に労災事例教育、体感教育、危険予知訓練などを行い安全に関する知識・技能・感性の向上を行っています。 |

| 定修 特別パトロール | 定修工事期間に災防協役員によるパトロールで第三者の目から顕在化・潜在化する不安全要素を確認し、除去に努めています。 |

地域・社会とのコミュニケーション

当社は、日本化学工業協会、石油化学工業協会、安全工学会および保安力向上センターに会員として所属しています。下記のような安全活動やレスポンシブル・ケア活動を通じて、地域・社会や同業他社とのコミュニケーションを図り、国内外の情報交換を図っています。

- 管轄消防および近隣企業合同の防災訓練の開催または参加

- 近隣企業との共同防災組織への参加

- 地域の災害防止協議会への参加

- レスポンシブル・ケア地域対話会への参加

- 社外からのCSR調査等への対応

また、国内・海外の各事業所においても積極的に地域とコミュニケーションし、相互の防災、安全に関する意識や技術の向上を図っています。

リスク管理の徹底

当社グループは、事故・災害の未然防止および安全確保を行うための手法として、「リスクアセスメント」を重視しています。リスクアセスメントの確実な推進により、効果的なリスク管理実施に努めています。

2022年度は、当社グループの製造設備をもつ事業所、企業において、それぞれが持つ基準に従い、リスク管理が行われていることを確認しました。ただし、重要なリスクに関しては当社グループ全体において、同一の基準で評価し、管理する必要があると考えています。次年度にその検討を開始する予定です。

当社は、研究開発からプラントライフサイクルの各段階において、化学物質、設備、労働安全などに関するリスク管理を行っており、その管理に必要な事項、手順を当社基準に定めています。

また、設備については新規導入時や変更時にリスクを検証するだけでなく、既設の設備についても様々なアプローチでリスクを抽出しています。これらリスクのうち、特に事故・災害につながる恐れのあるものを一元管理し、事業所で働く従業員だれもが、内容、対策実施状況、恒久対策までの応急対応の状況などを確認できる環境を整備しています。

環境安全監査

JSR本社 環境安全部門で構成される監査チームが、JSRグループの工場・研究所に対する本社環境安全監査を、毎年、定期的に実施しています。当監査は、計画およびチェックシート※に従い、被監査部門の安全衛生・保安防災、環境保全および化学品管理の状況のヒアリング結果と客観的な事実(エビデンスや現場実査等)に基づき、各部門における管理システムの有効性を検証しています。また、被監査部門が抱える課題の共有と議論の場としても活用し、環境・安全活動の課題解決にグループ一体となって取り組んでいます。

システムの有効性検証では、改善点を指摘・指導するだけでなく、強みについても取り上げています。その結果は必要に応じて各事業所・企業と共有し、当社グループ全体の安全レベル向上に役立てています。

なおJSRでの監査においては、2015年度よりトップと従業員が対話する機会を設けることで、経営と現場の双方の想いを共有し、環境・安全活動の活性化を図っています。

※ RBPS(リスクに基づくプロセス安全)の考え方をベースに作成

2022年度は、「リスク管理」「遵法管理」「事故管理」の重点項目に加え、2022年4月のエラストマー事業譲渡に伴う環境安全体制への影響に関して、対面での監査、および現場視察を行いました。

対象事業所・企業は下記の通りです。いずれの事業所・企業においても、安全活動に大きな影響を与える不適合はありませんでした。

現在、監査対象範囲の拡大を検討しています。次年度以降は、海外の事業所に関しても実施していく予定です。

2022年度本社環境安全監査対象

JSR株式会社(3事業所)

四日市工場・研究所

筑波研究所・事業所

JSR Bioscience and informatics R&D center (JSR BiRD)

国内グループ企業(7社)

株式会社医学生物学研究所(伊那研究所、筑波研究所)

株式会社イーテック

JSRマイクロ九州株式会社

JSRライフサイエンス株式会社

JSR ARTON製造株式会社

テクノUMG株式会社 四日市事業所

日本カラリング株式会社

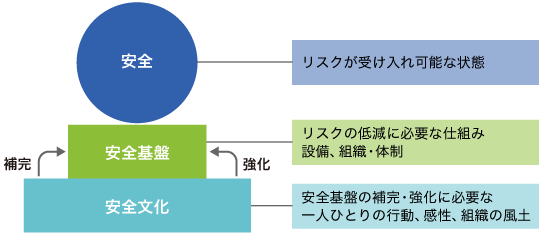

安全文化の醸成

JSRグループとして経営基盤のマテリアリティに「安全・健康」をかかげています。2022年度から当社国内外グループを対象に、労働災害、設備災害件数(遅行指標)をKPIとして設定し、統一の基準のもとで評価する取り組みを開始しています。これと並行して、先行指標となる安全文化の醸成に関するKPIを設定すべく、検討を開始しています。

グループが一体となって同じベクトルかつ確実に安全確保を進めるためには、安全に関する共通の考え方が必要という結論に至りました。現在、この考え方と目指すゴールを、安全、安全基盤、安全文化の視点で構築中です。また、安全基盤および安全文化のレベルを測る方法として、新たな評価システムの検討も開始しています。

上記の考え方について、今後、イーラーニングなどを通じて浸透を図るとともに、定期的に各事業所の安全基盤・安全文化レベルをモニタリングし、フィードバックを行うことで、各事業所の安全活動の推進に努めていきます。

4. 教育

緊急時対応

当社では、事業活動に伴う重大事故、災害、不祥事、また重大な自然災害発生などの緊急事態が発生した際に、被害を最小限に抑え、従業員や地域住民の方などのステークホルダーを守るための「危機管理マニュアル」を定めています。本マニュアルには、緊急事態発生時の連絡ルートなどについても記載されており、当社だけでなく当社国内外グループもこれに基づいて対応しています。

2022年はエラストマー事業譲渡に伴い、緊急事態発生時の連絡ルートの見直しを実施しました。あわせて、見直し対象となった事業所を対象として訓練を実施することで有効性を検証、新たなルート設定に重大な欠陥がないことを確認しました。

なお2022年に発生した地震のうち、当社グループがある地域および近隣で発生した地震について、いずれも人、環境、設備に被害がなかったことが確認できています。

- 2022年3月16日 福島県沖 最大震度6強

- 2022年4月19日 茨城県北部 最大震度5弱

- 2022年5月22日 茨城県沖 最大震度5弱

- 2022年6月26日 熊本県熊本地方 最大震度5弱

- 2022年10月21日 福島県沖 最大震度5弱

- 2022年11月9日 茨城県南部 最大震度5強

労働安全、保安防災教育

当社では、事業所の職場ごとにOJT教育を実施するほか、自社所有の研修センターにおいて技能教育やミニチュアプラント研修などの体感・実技講習を実施し、保安管理に関する知識・技能・感性の向上を図っています。

なかでも作業手順の教育には、VR(Virtual Reality)を使用した仮想空間での体感教育を取り入れており、現実では体験できない「怖さ」の体感を通じて、安全意識の向上と不安全行動の撲滅を図っています。

また、労働安全衛生法に基づく法定教育のほかに、各職群における階層別教育のなかで、労働安全・保安防災に関係する教育を段階的に行っています。これらの教育に関して、事業所のトップ層や現場からの意見を収集するほか、研修などの受講後に受講者・講師へのアンケートを実施し、その結果も踏まえて研修内容や進め方を継続的に見直しています。

2022年度の主な教育実績は下表の通りです。

| 項目 | 概要 | 方法 | 対象 | 受講者数 (人) |

総研修時間 (時間) |

|---|---|---|---|---|---|

| 新入社員研修 | 会社および所属する事業所の基本的なルールを学ぶ。 安全パートでは、安全の基本理念などを認識に加え、安全の考え方や大切さを理解 |

集合教育 | JSR株式会社 | 28 | 1995.0 |

| 工場共通技能教育 | 安全や製造プロセスについての専門的な知識の習得(導入、初級、中級、上級)。 導入では、「巻き込まれ」「墜落」「静電気粉塵爆発」などの体感教育を受け、実習を通して安全の重要性を理解 |

集合教育 イーラーニング |

JSR株式会社 | 152 | 2041.8 |

| 国内グループ会社 | 35 | 390.5 | |||

| ミニチュアプラント研修 | 現場のプラントでは簡単に体験できないプラントスタートアップに加え、トリップなどの異常や制御不能状態の実習を通して、万が一が発生した際の発見および処理を習得(初級、中級、上級) | 集合教育 | JSR株式会社 | 31 | 81.5 |

| 国内グループ会社 | 1 | 4 | |||

| 管理技術教育 安全管理 |

設備災害事例を用いて、事故を防ぐための対応や有効的な水平展開などを学び、自職場の安全活動の改善や推進の中心的な役割を担う人財の育成 | 集合教育 | JSR株式会社 | 4 | 30 |